Forschung

12.04.2021, 16:33 Uhr

Bei Katastrophen Smartphone-Netze optimaler nutzen

Gemeinsam kommen wir besser durch Krisen. Das zeigt beispielhaft eine von ETH-Professor Dirk Helbing geleitete Untersuchung: Teilen wir im Fall einer Katastrophe quasi unsere Handyakkuladung mit anderen Menschen, könnte dies die Kommunikation länger aufrechterhalten.

Unwetterschäden in New Orleans: Forschende der ETH Zürich und der TU Delft zeigen nun, wie man nach einer Katastrophe die Kommunikation mit Betroffenen verbessern kann.

(Quelle: John Middelkoop/Unsplash)

Digitale Tools bieten Chancen, damit Katastrophen weniger Schaden anrichten. Davon ist Dirk Helbing, Professor für Computational Social Sciences der ETH Zürich, überzeugt. «Wir hören oft, dass digitale Plattformen aus dem Silicon Valley soziale Werte untergraben», sagt er. «Dabei geht vergessen, dass die Digitalisierung auch genutzt werden kann, um ebendiese Werte zu stärken.» Um solche sozialen digitalen Technologien geht es bei der von Helbing geleiteten Forschungsinitiative «Engineering Social Technologies for a Responsible Digital Future» der holländischen Universität TU Delft.

Eine neue Untersuchung aus dieser Initiative erschien Ende März in der Zeitschrift «Scientific Reports». Sie stehe beispielhaft dafür, dass wir besser dran seien, wenn wir in der Krise kooperativ sind, so Helbing. «Und zwar nicht nur aus Mitgefühl, sondern weil das Teilen in Krisensituationen eine Überlebensvoraussetzung für alle ist.»

Eine neue Untersuchung aus dieser Initiative erschien Ende März in der Zeitschrift «Scientific Reports». Sie stehe beispielhaft dafür, dass wir besser dran seien, wenn wir in der Krise kooperativ sind, so Helbing. «Und zwar nicht nur aus Mitgefühl, sondern weil das Teilen in Krisensituationen eine Überlebensvoraussetzung für alle ist.»

Konkret geht es in der Studie darum, wie wir im Fall einer Katastrophe besser – und länger – miteinander kommunizieren können. Erfahrungen mit schweren Naturkatastrophen wie dem Hurrikan Katrina in den USA (2005) oder dem Erdbeben in Japan (2011) zeigen, dass die betroffenen Menschen in den ersten Stunden nach dem Unglück erst einmal auf sich allein gestellt sind. Wegen zerstörter Infrastruktur sind sie in der Regel von jeglicher Kommunikation abgeschnitten. Dies erschwert, dass sie einander helfen können. Genau diese Zeit unmittelbar nach einer Katastrophe ist aber entscheidend, weil es dauert, bis Rettung kommt und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Betroffenen mit jeder Stunde sinkt. Die ersten 72 Stunden nach einem Unglück gelten denn auch als kritisch, weil in dieser Zeit die meisten Menschenleben gerettet werden können.

Netz bleibt deutlich länger stabil

Die von Dirk Helbing zusammen mit Frances Brazier und Martijn Warnier von der TU Delft betreute Studie leistet einen Beitrag zur Bewältigung solcher Notsituationen. Sie schlägt eine App vor, welche ein Kommunikationsnetz direkt zwischen den Handys aufbaut und die verbliebenen Akkuladungen im Katastrophengebiet optimal nutzt. In ihrem Paper zeigen die Forscher auf, welche Funktionen eine solche Anwendung haben muss, damit das Netz stabil und die einzelnen Geräte möglichst lange miteinander in Verbindung bleiben.

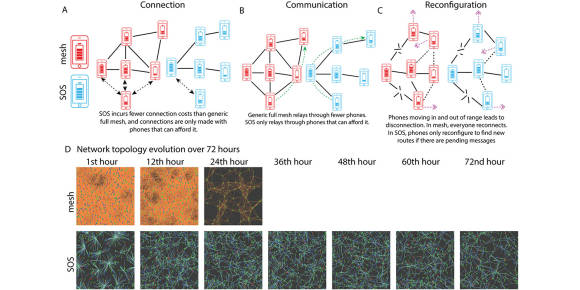

Das funktioniert so: Einige Geräte mit viel Restakku fungieren als Hubs. Über diese Handys werden jene Kommunikationsvorgänge abgewickelt, die viel Energie verbrauchen, also den Akku entladen. In der Studie wurde dies mit dem Versenden von Textnachrichten simuliert. Die Geräte mit geringem Akku hingegen werden mehrheitlich «geschont» – mit dem Effekt, dass möglichst wenige Geräte aus dem Netz ausscheiden. Denn je mehr Handys im Netz verbleiben, desto stabiler ist es. Das von den Wissenschaftlern vorgeschlagene System optimiert sich dabei laufend selbst: Wenn ein Gerät, das als Hub fungiert, an Akkuladung einbüsst, wird es automatisch durch ein anderes Handy, das noch über mehr Batterieleistung verfügt, als Hub ersetzt.

Diese Funktionen erlauben es den betroffenen Menschen, länger miteinander in Kontakt zu bleiben und einander zu helfen. Die Forscher rund um Helbing nennen dieses neue Notfall-Kommunikationssystem SOS (für «Self-Organsation for Survival»). Anhand von Simulationen konnten sie zeigen, dass die neue Methode tatsächlich besser funktioniert. Während bei herkömmlichen sogenannten Mesh-Netzwerken nach 24 Stunden nur noch 18 Prozent aller Handys im Netz verblieben, waren es beim SOS-System noch 99 Prozent. Und nach der kritischen Zeit von 72 Stunden war mit dem neuen System immer noch die Mehrheit aller Handys (62 Prozent) aktiv.

Zentraler Vorteil dabei war, dass im SOS-System die Energie im Netz gleichmässiger, also «fairer» genutzt wurde. «Von dieser fairen Verteilung profitieren letztlich alle», sagt die Doktorandin Indushree Banerjee, Hauptautorin der Studie. Und Helbing ergänzt: «Die Gemeinschaft benötigt Kommunikation, um sich zu organisieren. Wenn Akkus leerlaufen, dann tragen alle den Schaden, weil Lücken im Kommunikationsnetz entstehen.»

Dezentrale Lösungen für die Katastrophe

Die Studie leistet gemäss Helbing einen Beitrag, die Hilfe zur Selbsthilfe der Zivilgesellschaft zu stärken. «In Krisen ist die Bereitschaft zur Hilfe zwar gross. Damit sie erfolgreich ist, muss die Hilfe aber koordiniert werden.» Kommt es heute zu einer Katastrophe, gehen häufig unzählige Anrufe bei einer zentralen Stelle ein – die durch die vielen Anfragen oft überlastet ist. Das ist der Grund, warum dezentrale Lösungen wie das SOS-System im Fall einer Katastrophe nützlich sind. Die Rede ist von «partizipativer Resilienz», also von mehr Krisenfestigkeit durch Beteiligung.

Die Entwicklung der SOS-Methode reiht sich in eine Reihe von Vorschlägen ein, wie digitale Werkzeuge in Notsituationen helfen können. Ihren Ursprung haben sie in einem Hackathon zur Erdbebenbewältigung mit dem Forschungs- und Innovationsnetzwerk «Swissnex». Drei Lösungen fielen in San Francisco damals auf (vgl. Video): Betroffene einer Katastrophe konnten über die App «Amigo Cloud» eine Schadenskarte erstellen. Über die Anwendung «Helping Hands» konnten sie den Nachbarn mitteilen, welche Hilfe sie benötigen. Und die Initiative «Charge Beacon» schlug Sitzgruppen mit Solardächern vor, um Smartphones in Notsituationen auch ohne Stromnetz aufladen zu können. Diese zusätzliche Energie würde ermöglichen, in der kritischen Zeit nach der Katastrophe neben Textnachrichten auch zusätzliche Funktionen zu betreiben.

Die Erfahrungen mit Covid-19 zeigen die Dringlichkeit, mit der das Thema partizipative Resilienz von den Behörden angegangen werden sollte, meint Helbing. «Es ist zu spät, solche Apps zu entwickeln, wenn die Krise bereits da ist.» Konkret ginge es darum, das von den Forschern konzeptionell erarbeitete SOS-System in einer Software umzusetzen und in Notfall-Apps zu integrieren. Denkbar wäre für Helbing beispielsweise, den Funktionsumfang der App «AlertSuisse» des Bundesamts für Bevölkerungsschutz zu erweitern.

Vgl. auch das Computerworld-Interview mit Dirk Helbing

Autor(in)

Andres

Eberhard, ETH-News