Bauplan für die ideale Corona-App

Unsorgfältiges Vorgehen rächt sich

So unterschiedlich die Tools auch sind: Zentral ist stets, dass der öffentliche Nutzen, den man sich von der entsprechenden Technologie verspricht, sorgfältig gegen die möglichen Nachteile – beispielsweise in Bezug auf den Datenschutz – abgewogen wird. Das tönt im Prinzip einleuchtend. Doch gerade in akuten Phasen, wenn Politik und Bevölkerung rasch Werkzeuge zur Hand haben möchten, scheint die Zeit für langwierige Abklärungen zu fehlen – ein Trugschluss, ist Vayena überzeugt: «Die Leute haben teilweise völlig überzogene Erwartungen, was eine App leisten kann», meint sie. «Eine einzelne Technologie kann nie die Lösung für das ganze Problem sein. Und wenn wir eine schlechte Lösung haben, weil wir zu wenig sorgfältig vorgegangen sind, unterminiert das den längerfristigen Erfolg.»

Eine strenge wissenschaftliche Validierung sei daher unabdingbar, ist Vayena überzeugt. «Funktioniert die Technologie wirklich wie gewünscht? Ist sie effektiv genug? Liefert sie genügend zuverlässige Daten? All das müssen wir laufend überprüfen.» Auch zur sozialen Akzeptanz gebe es viele Fragen: «Im April sagten noch über 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, sie würden die Corona-App installieren, sobald sie da ist», ruft die Forscherin in Erinnerung. «Nun, Ende Juni, sagt über die Hälfte, sie wolle sie nicht installieren. Woher kommt dieser Gesinnungswandel?»

Unerwünschte Nebeneffekte mitdenken

Die Forschenden erwähnen eine ganze Reihe von ethischen Fragen, die es bei der Entwicklung zu bedenken gilt. So muss beispielsweise verhindert werden, dass die von einer App erhobenen Daten über den eigentlichen Zweck hinaus verwendet werden, ohne dass dies den Nutzern bewusst ist. Ein abschreckendes Beispiel dazu ist eine chinesische App zur Einschätzung von Quarantänemassnahmen, die offenbar Informationen direkt an die Polizei weiterleitet. Die ETH-Forschenden halten zudem fest, dass der Einsatz der digitalen Tools zeitlich limitiert werden muss, damit diese später von den Behörden nicht zur Überwachung der Bevölkerung missbraucht werden.

Schliesslich sprechen die Autorinnen und Autoren auch Fragen der Zugänglichkeit und Diskriminierung an. So erheben einige Apps soziodemografische Daten. Diese sind für die Gesundheitsbehörden zwar aufschlussreich, bergen jedoch die Gefahr, dass sie zu Diskriminierung führen. Wie schnell in einer Krise Menschen bereit sind, andere anzuschwärzen, zeigte sich zu Beginn der Krise, als asiatisch-stämmige Menschen zu Unrecht pauschal als mögliche Corona-Träger verdächtigt wurden. «An solche Nebeneffekte muss man von Anfang an denken», erklärt Vayena.

Überall die gleichen Prinzipien

Wie also sollen die Entwickler solcher Apps vorgehen? Die Forschenden zeigen Schritt für Schritt auf, welche Fragen in welcher Phase von der Planung bis zur Implementierung jeweils beantwortet werden müssen. «Natürlich gibt es immer länderspezifische Besonderheiten» erklärt Vayena. «Doch die grundlegenden Prinzipien – Respektieren der Autonomie und Privatsphäre, Förderung der Gesundheitsvorsorge und Solidarität sowie Verhindern von neuen Infektionen und böswilligen Handlungen – sind überall die gleichen. Wenn man diese berücksichtigt, findet man Lösungen, die nicht nur technisch, sondern auch ethisch überzeugen und einen nützlichen Beitrag leisten, um die Krise zu bewältigen.»

Dieser Artikel ist zunächst bei ETH-News erschienen.

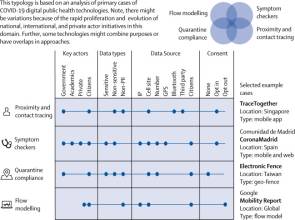

Klassifizierung der wichtigsten digitalen Tools, die heute zur COVID-19-Bekämpfung eingesetzt werden. (Bild: ETH Zürich)

Aus den sechs ethischen Prinzipien (innerer Kreis) ergeben sich verschiedene Fragen, die bei der Entwicklung von digitalen Tools berücksichtigt werden müssen. (Bild: ETH Zürich)

Klassifizierung der wichtigsten digitalen Tools, die heute zur COVID-19-Bekämpfung eingesetzt werden. (Bild: ETH Zürich)

Aus den sechs ethischen Prinzipien (innerer Kreis) ergeben sich verschiedene Fragen, die bei der Entwicklung von digitalen Tools berücksichtigt werden müssen. (Bild: ETH Zürich)